洞窟の比喩

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

2. 無題

ありがとうございます、恐縮です

ただいまコメントを受けつけておりません。

洞窟の比喩

「哲学者プラトン」

誰しも一度はこの名前を耳にしたことがあるでしょう。

紀元前500年ころに活躍した、古代ギリシャの有名な哲学者です。

彼の著作や思想が後の世にもたらした影響は枚挙にいとまがありません。

その中でも、現代まで伝わってきた彼の主要な著作に、『国家』というものがあります。

『国家』は、多くの比喩を交え、非常にわかりやすく彼の思想を解説した、とっつきやすい本であります。

そして、その比喩の一つに、「洞窟の比喩」

という有名な比喩があります。

今回はこれについて解説していきます。

「洞窟の比喩」とは、一般の人々の社会がどのような構造になっていて、そして彼らが日々目にするものがどれだけ「イデア」(ここでは真実などと言った意味で捉えてください)から離れているのか、を洞窟を用いて解説する比喩です。

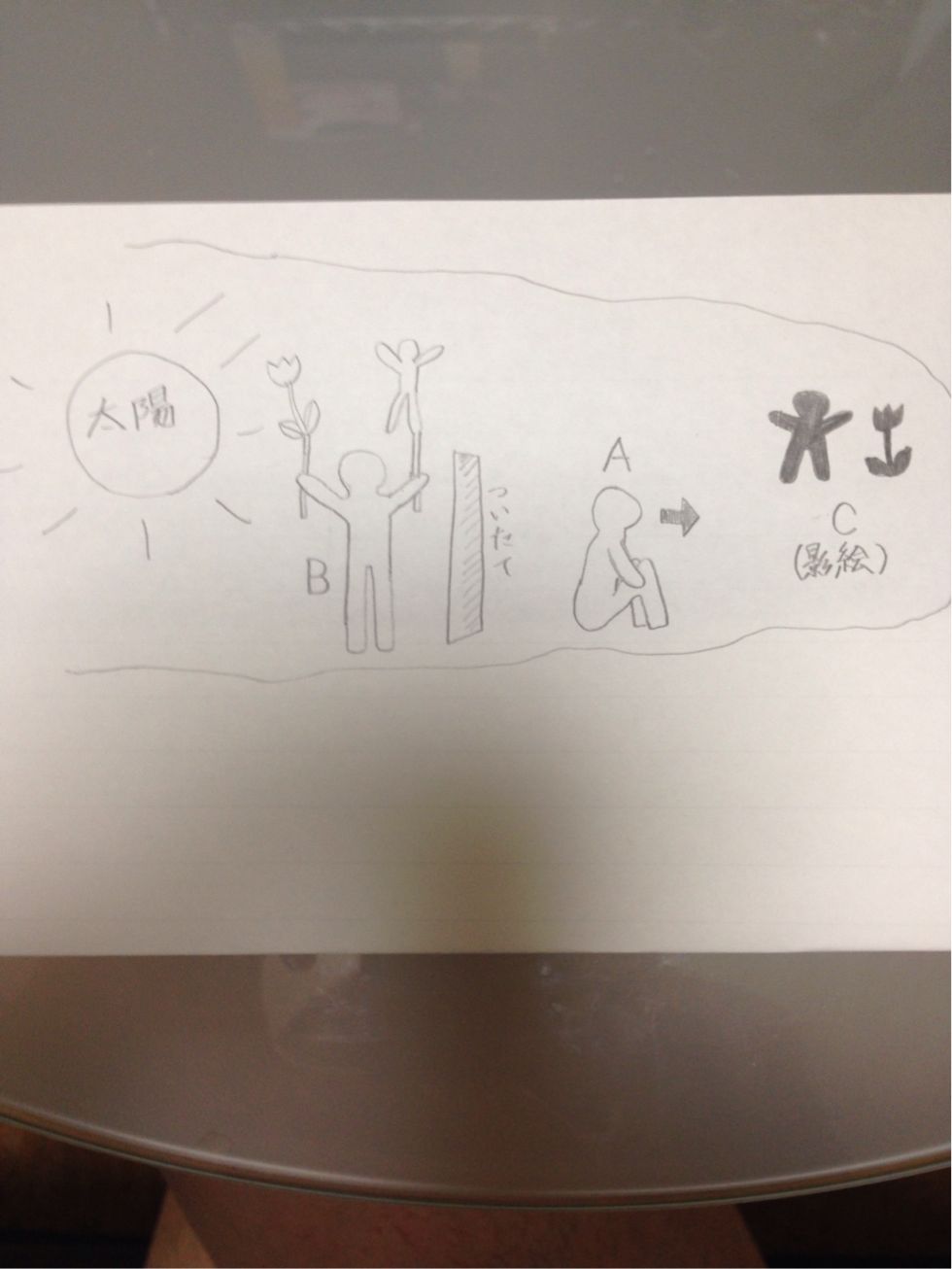

手書きの拙いイラストですが、これを用いて解説いたします。

私たちの生活や社会は全て洞窟の中で起きていることと考えてください。

この場合、体育座りしているAは一般市民となり、彼らは洞窟の奥だけしか見れないように拘束されているものとします。Bは政治家やずる賢い人、とでも考えてください。

Aは、洞窟の奥の側しか見れないため、洞窟の入り口から入った光によって壁面に映し出された影しか見ることができません。それを利用して、Bは入口側に立ち、衝立に隠れて人形劇のように様々なものを持ち上げます。

Bは光に映し出された花や人形などをちゃんと見ることができて、そしてそれを操れます。しかし、Aはあくまでそれらの影しか見ることができません。影絵でしかないのに、あたかもそれを本物だと思い込まされ、真実の姿を目にすることは出来ないのです。影を見て、「ああ、あれがこうなった」などとA同士で話したりしても、結局はBに都合良く踊らされているだけですね。これを現代の社会構造に当てはめたのが「洞窟の比喩」です。都合の良いダミーデータなどに踊らされ、それを本物だと思いこむ衆愚と、そしてそれを利用する一部の人間。皮肉が効いています。

「洞窟の比喩」の導入はまぁこのようなものですが、『国家』本編では、これを展開して行き、「なぜ哲学者は世間一般では役立たずと言われるのか?」についても言及します。

それでは、なぜ哲学者は使えないか?についても解説していきましょう。

「洞窟の比喩」において、一般市民は洞窟の奥で一方だけに映し出された虚構を見つめる存在でした。しかし、哲学者は、イデアを求め洞窟から出ることを願います。本編では色々と細かな説明がありますが、ここでは飛ばしていきます。

暗い洞穴から出た哲学者が最初に目にするのは、空です。空と言っても、最も明るい、全ての光の源であるところの太陽は、眩しくて眩しくてとてもすぐには見れません。ですので、哲学者たちはまずは水面に映った夜空の星々、星、月というふうに、だんだんと明るいものから目を慣らしていきます。いわゆる明順応ですね。ちなみに人間の目は明順応のほうが暗順応よりも早く処理されます。たしか。

そうして、真に明るきもの、イデアに近づけた哲学者は、社会の外と同じ意味の洞窟の外から、社会である洞窟の中へもどります。

しかしここで問題が。暗順応です。明るいところから暗いところに戻っても、すぐには物が見えないのです。ものの真の姿を観察した哲学者も、一般社会、洞窟の中はすぐには見渡せません。一時的な盲目になっているのです。そうこうしているうちに、戻ってきた哲学者を、暗順応のさなかであるというのに「あいつは目が見えなくなって戻ってきた、哲学者は盲目だ」とAたちは口々に言い出し、つまはじきにしてしまいます。何よりものを知っている哲学者は、目が慣れてしまえば外よりも単純な洞窟の中でのことなどたやすく見渡せるのに、それを待てない人々に排斥され、無能の烙印を押されてしまうのです。

これが、プラトンの提唱した「洞窟の比喩」です。

今回は非常に簡潔に話をまとめたため、また僕自身まだまだ理解が足りていないので、所々抜けている点があるやもしれませんが、大まかに言うとこんな感じです。

もしこれで興味を持っていただけた方がいましたら、是非とも国家の購入をオススメします。

アフィリエイト提携しとけばよかった。

おわり

誰しも一度はこの名前を耳にしたことがあるでしょう。

紀元前500年ころに活躍した、古代ギリシャの有名な哲学者です。

彼の著作や思想が後の世にもたらした影響は枚挙にいとまがありません。

その中でも、現代まで伝わってきた彼の主要な著作に、『国家』というものがあります。

『国家』は、多くの比喩を交え、非常にわかりやすく彼の思想を解説した、とっつきやすい本であります。

そして、その比喩の一つに、「洞窟の比喩」

という有名な比喩があります。

今回はこれについて解説していきます。

「洞窟の比喩」とは、一般の人々の社会がどのような構造になっていて、そして彼らが日々目にするものがどれだけ「イデア」(ここでは真実などと言った意味で捉えてください)から離れているのか、を洞窟を用いて解説する比喩です。

手書きの拙いイラストですが、これを用いて解説いたします。

私たちの生活や社会は全て洞窟の中で起きていることと考えてください。

この場合、体育座りしているAは一般市民となり、彼らは洞窟の奥だけしか見れないように拘束されているものとします。Bは政治家やずる賢い人、とでも考えてください。

Aは、洞窟の奥の側しか見れないため、洞窟の入り口から入った光によって壁面に映し出された影しか見ることができません。それを利用して、Bは入口側に立ち、衝立に隠れて人形劇のように様々なものを持ち上げます。

Bは光に映し出された花や人形などをちゃんと見ることができて、そしてそれを操れます。しかし、Aはあくまでそれらの影しか見ることができません。影絵でしかないのに、あたかもそれを本物だと思い込まされ、真実の姿を目にすることは出来ないのです。影を見て、「ああ、あれがこうなった」などとA同士で話したりしても、結局はBに都合良く踊らされているだけですね。これを現代の社会構造に当てはめたのが「洞窟の比喩」です。都合の良いダミーデータなどに踊らされ、それを本物だと思いこむ衆愚と、そしてそれを利用する一部の人間。皮肉が効いています。

「洞窟の比喩」の導入はまぁこのようなものですが、『国家』本編では、これを展開して行き、「なぜ哲学者は世間一般では役立たずと言われるのか?」についても言及します。

それでは、なぜ哲学者は使えないか?についても解説していきましょう。

「洞窟の比喩」において、一般市民は洞窟の奥で一方だけに映し出された虚構を見つめる存在でした。しかし、哲学者は、イデアを求め洞窟から出ることを願います。本編では色々と細かな説明がありますが、ここでは飛ばしていきます。

暗い洞穴から出た哲学者が最初に目にするのは、空です。空と言っても、最も明るい、全ての光の源であるところの太陽は、眩しくて眩しくてとてもすぐには見れません。ですので、哲学者たちはまずは水面に映った夜空の星々、星、月というふうに、だんだんと明るいものから目を慣らしていきます。いわゆる明順応ですね。ちなみに人間の目は明順応のほうが暗順応よりも早く処理されます。たしか。

そうして、真に明るきもの、イデアに近づけた哲学者は、社会の外と同じ意味の洞窟の外から、社会である洞窟の中へもどります。

しかしここで問題が。暗順応です。明るいところから暗いところに戻っても、すぐには物が見えないのです。ものの真の姿を観察した哲学者も、一般社会、洞窟の中はすぐには見渡せません。一時的な盲目になっているのです。そうこうしているうちに、戻ってきた哲学者を、暗順応のさなかであるというのに「あいつは目が見えなくなって戻ってきた、哲学者は盲目だ」とAたちは口々に言い出し、つまはじきにしてしまいます。何よりものを知っている哲学者は、目が慣れてしまえば外よりも単純な洞窟の中でのことなどたやすく見渡せるのに、それを待てない人々に排斥され、無能の烙印を押されてしまうのです。

これが、プラトンの提唱した「洞窟の比喩」です。

今回は非常に簡潔に話をまとめたため、また僕自身まだまだ理解が足りていないので、所々抜けている点があるやもしれませんが、大まかに言うとこんな感じです。

もしこれで興味を持っていただけた方がいましたら、是非とも国家の購入をオススメします。

アフィリエイト提携しとけばよかった。

おわり

PR

コメント

1. 無題

絵文字も割りと綺麗ですね

2. 無題

ありがとうございます、恐縮です

1. 無題